ブログをご覧の皆様

こんにちは!姪浜売買センターの平田です

暑い日が続きますね…

うちの子供は夏休みで学童保育に行っていますが、

熱中症アラートなるものがあり、一日中室内で過ごすことも多いんだそうです。。。

私が子供のころ(20数年前)は最高気温32度程度だったようなので、

あまりピンと来ていなかった『地球温暖化』という言葉が

最近になって実感できるようになりました。

外出時はしっかり熱中症対策して、出かけましょう!

とはいえ、もうすぐやってくるお盆休暇、楽しみたいですよね…!

皆様、既に予定は立てていますか??

ちなみにお盆とは…↓

お盆(おぼん)は、日本で夏季に行われる祖先の霊を祀る一連の行事。日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事である。

かつては太陰暦の7月15日を中心とした期間に行われた。

明治期の太陽暦(新暦)の採用後、新暦7月15日に合わせると農繁期と重なって支障が出る地域が多かったため、新暦8月15日をお盆(月遅れ盆)とする地域が多くなった。

〈由来〉

仏教用語の「盂蘭盆会」の省略形として「盆」(一般に「お盆」)と呼ばれる。盆とは文字どおり、本来は霊に対する供物を置く容器を意味するため、供物を供え祀られる精霊の呼称となり、盂蘭盆と混同されて習合したともいう説もある。現在でも精霊を「ボンサマ」と呼ぶ地域がある。

中華文化では道教を中心として旧暦の七月を「鬼月」とする風習がある。旧暦の七月朔日に地獄の蓋が開き、七月十五日の中元節には地獄の蓋が閉じるという考え方は道教の影響を受けていると考えられる。台湾や香港、華南を中心に現在でも中元節は先祖崇拝の行事として盛大に祝われている。

盆の明確な起源は分かっていない。1年に2度、初春と初秋の満月の日に祖先の霊が子孫のもとを訪れて交流する行事があった(1年が前半年と後半年の2年になっていた名残との説がある)が、初春のものが祖霊の年神として神格を強調されて正月の祭となり、初秋のものが盂蘭盆と習合して、仏教の行事として行なわれるようになったと言われている。日本では8世紀頃には、夏に祖先供養を行う風習が確立されたと考えられている。

(ウィキペディア参照)

諸説ありますが、ご先祖様にも感謝しながら、夏を満喫しましょう!

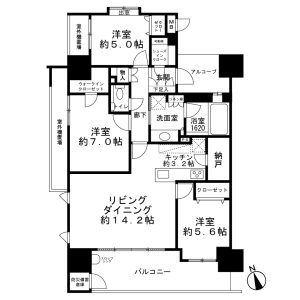

4SSSLDK&サンルーム付き

4SSSLDK&サンルーム付き